느린 채집자들 _ 2024.12. - 2025.1.

느린 채집자들

2024.12.27. - 2025.1.7.

구은정, 송수영, 조해영, 진풀

구은정, 송수영, 조해영, 진풀은 일상의 시공간에서

작거나 연약하거나 금세 사라질 수 있는 대상들을

채집하고, 기록하며, 기념한다.

채집 목록에는 스쳐 지나간 장소, 바람, 하늘, 말들,

감각과 감정 같은 것들이 자리한다.

이러한 목록들은 본래는 사라질 운명에 놓여 있으나,

채집자들에 의해 다시 읽히고 기록되며

새로운 형태로 남겨진다.

[느린 채집자들]은 완결된 결과물 대신,

사라질 것들이 남겨지고, 시간이 흐르면서 변화하며,

관람자들의 보기에 의해

다시 읽히는 과정의 한 순간을 펼쳐 보인다.

대상들은 관람자들의 시선 속에서

또 다른 이야기를 얻는다.

[느린 채집자들]은 전하고 전해짐이 겹쳐지는 순간,

새로운 읽기와 보기가 시작될 가능성을 암시한다.

'느림'이라는 말은 빠르게 흘러가는 일상 속에서

멈추어 숨을 고르는 시간과 닿아 있다.

작가들은 이러한 멈춤의 시간 속에서 채집을 시작한다.

그리고, 스쳐 지나가 버렸을 작은 것들에

다시 한 번 천천히 다가가도록 초대한다.

[느린 채집자들]은 채집된 대상들을 둘러싼

다층적인 보기와 읽기의 가능성을 열어두며,

그것이 지닌 변화의 가능성을 증명한다.

사라질 것들에서 시작된 목록들은

작가들과 관람자들에 의해 소멸하지 않는 이야기가 되고,

느리게 이어지는 시간 속에서 계속 다시 쓰여질 것이다.

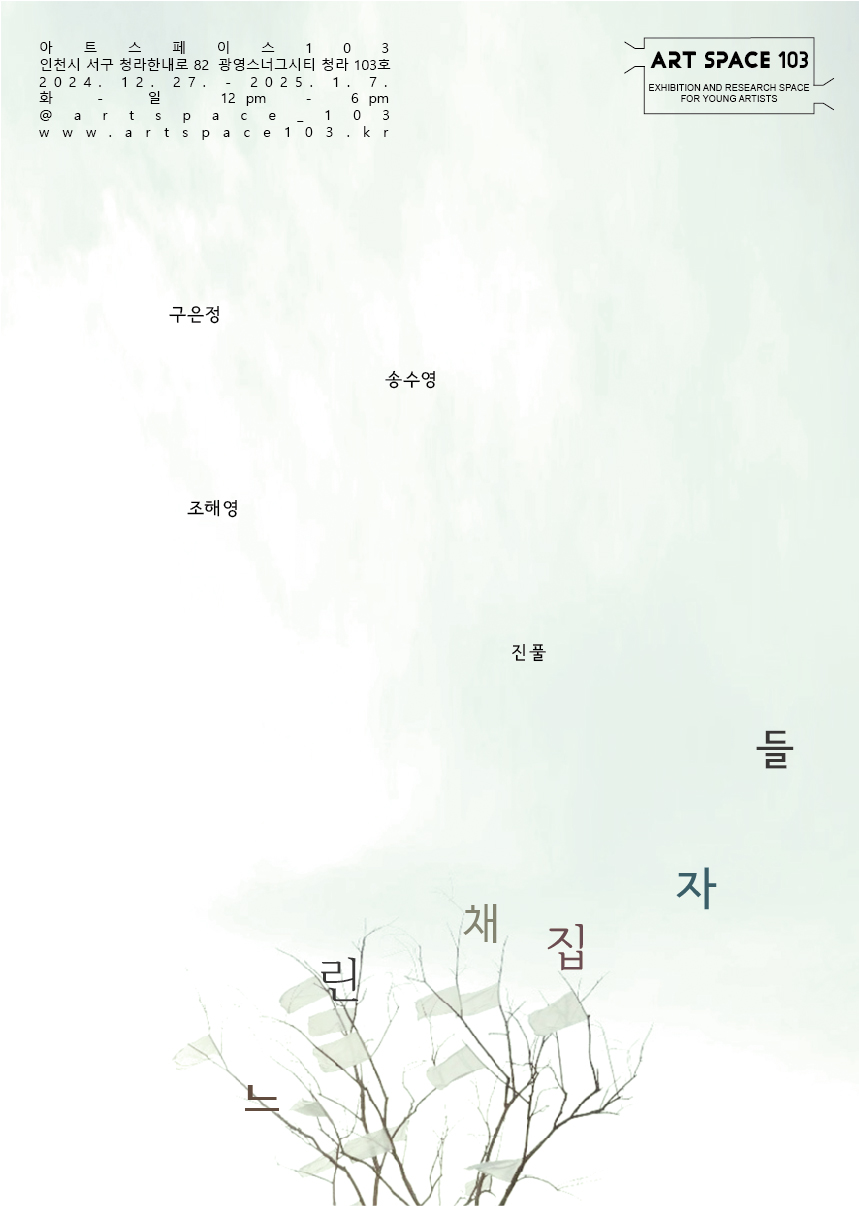

구은정

<한 방울의 하늘 (A Drop of The Sky)>

2018, 천에 염색, 각 45 x 45 cm

구은정

<한 방울의 하늘 (A Drop of The Sky)>

전시 전경

“ 매일 일정한 시각, 하늘을 바라보며

그 순간의 하늘색을 수집한다.

그 날의 하늘색은 하얀 손수건에 떨어져

염색 되고 바닥에 설치된다.

시간의 흐름 속에서 오늘을 바라보는 것,

그것은 어쩔 수 없는 시차를 내포하고 있다.

전시 되는 작품들은

이미 지나가 버린 과거의 시간을 다루고

그것은 현재의 시간에 놓여 미래로 연장된다.

이것들은 현재의 특정 상황에 놓이면서

보는 사람의 시야에 따라 매 순간 다르게 보인다.

움직임이 없다고 생각하나 그것은 끊임없이 일어난다.

움직였다고 생각하지만

어쩌면 우리가 잠시 움직인 것일 수도 있다.

미묘한 차이들이 생긴다.”

(작가 노트 중)

송수영

<깃발-나무 (Flag-Tree)>

2022, 단채널 영상, 3분, 무한반복

송수영

<깃발-시계 (Flag-Clock)>

2020, 단채널 영상, 3분 18초, 무한반복

“일상에서 흔히 만나는 사물에서

다른 어떤 것을 볼 때가 있다.

바람에 날려 도로 위를 굴러가는 비닐봉지에서

도로를 가로지르는 고양이를 보는 경험 말이다.

시각적 유사성에 기인한 이러한 연상 작용은

구름에서 얼굴을 발견 하듯,

그냥 스쳐지나갈 수 있는 일이다.

그러나 그렇게 지나칠 수 없을 때가 있다.

굴러가는 비닐봉지를 본 경험의 경우,

비닐봉지-고양이 작업으로 이어졌다.

비닐봉지와 고양이는

시각적인 요소 외에도 닮은 점이 있었고,

그것이 비닐봉지‘와 고양이’의 이미지를

더욱 선명하게 만들었기 때문이다.

이들은 아래와 같은 느낌을 공유하고 있었다.

도시 어디서나 흔히 볼 수 있는 흔한,

귀하지 않은 가벼운, 단단하지 않은,

약한, 죽기(찢어지기) 쉬운 소속된 곳이 없는,

떠돌아다니는 이런 느낌을 붙잡고자,

사물에 내가 본 이미지가 중첩 되도록 손을 댔다.

(중략)

나의 작업에는 주로 일상적 행위가 사용된다.

그리하여 일상의 사물(비닐봉지)에

다른 이미지(고양이)가 공존함으로써

작품이 성립된다.

그러나 이 공존의 상태는 매우 불안정한 것이다.

이들은 대체로 다시

일상의 사물로 돌아가기 쉬운 상태이기 때문이다.

이러한 ’아슬아슬한’,

즉 오래 지속되지 않고 간신히 유지되는,

그리고 부서지면 다시 돌아오지 않는 순간은

이 작품이 성립되기 위한 조건이다.

이러한 조건은

이 작업에서는 비닐봉지를 예술로 만들기도 하고,

현실에서는 우리 삶을 빛나게 하기도 한다.

아무것도 아닌 자갈로 아슬아슬한 돌을 쌓았을 때,

그것은 더 이상 ‘아무것도 아닌’ 것이 아니게 된다.

강하고 오래가기 때문이 아니라,

약하고 금방 무너져버리기 때문에 소중한 것이 된다.

나는 이렇게 ‘대상’으로부터가 아니라

그 순간의 유한성‘ 때문에 발생하는

가치에 관심을 가지고 있다..”

(작가 노트 중)

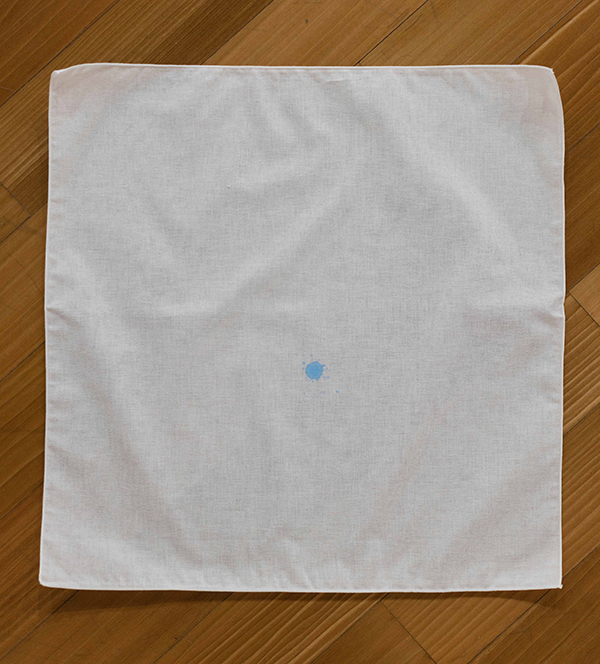

조해영

2022, 캔버스에 유채, 80.3x60.6cm

조해영

2023, 캔버스에 유채, 50x65.2cm

조해영

2024, 캔버스에 유채, 41x53cm

"마주친 풍경으로부터

비현실감이 증폭되는 순간이 있다.

눈앞의 장면이 일그러지며

기이한 낯선 감각을 불러내는 순간.

말로는 설명하지 못할,

무작위로 들이닥친 감각들이

눈앞의 정경 위로 덧씌워져 나를 사로잡는다.

불현듯 다가온 질문들로 눈앞의 정경들은 해체되고,

마음대로 오해한 대상과 그림 사이,

내가 경험한 대상을 향해 근원적인 질문을 던진다.

순간의 감각이 불러일으킨 생경한 감촉들이

그 대상과 연결된 실마리인 듯 붙들고

물질의 세계에 떠오른

비물질적 감각의 연유를 되묻는다.

(중략)

나는 내가 만난

어떤 장면에서 발아한 감각적 경험으로부터

생성된 조각들에 관해 말하고 있다.

그 대상이 내게 말하고자 하는 것은 무엇인가.

나는 대상에서 무엇을 보았는가.

내가 그에게서 얻은 진실은 무엇인가.

나는 대상과 어떻게 연결되고 관계 맺고 있는가.

나의 머리와 손이 여러 겹의 심상을 쌓아

감각적 경험을 화면 위로 끌어낸다.

화면 안에는 그리는 사이 생겨난

온갖 상황들이 혼재한다.

망설인 붓 터치, 절묘한 붓 터치,

실패한 붓 터치들을 잇고 펼쳐,

그려내고 싶은 심상의 순도를 높인다.

여러 겹으로 쌓인 대상은 표면적 이미지와도 멀어져,

휩싸인 순간을 향해

점점 더 높은 밀도로 모호해진다."

(작업 노트 중)

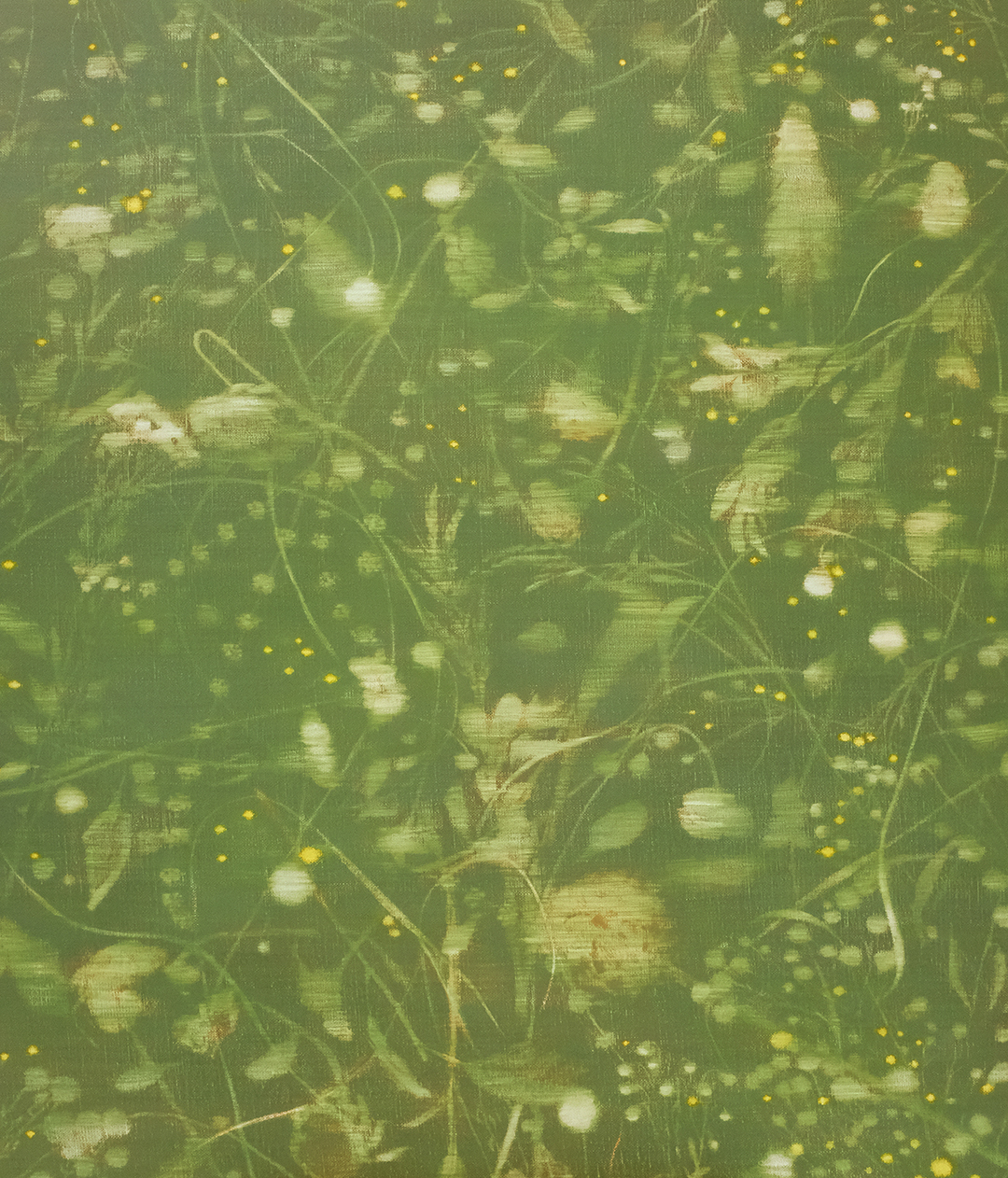

진풀

<우리는 여기서 반짝>

2024, 캔버스에 유채, 72.7x60.6cm

진풀

<우리는 여기서 반짝>

2024, 캔버스에 유채, 72.7x60.6cm

진풀

<슬픔의 가장자리>

2024, 종이에 아크릴 채색, 유채, 각25x20cm

”소멸로 향하는 우리가 종종 잊거나 잃어버려

기억 저편에 유영하는 조각들을 채집한다.

한껏 제 색을 발하다가

단단한 시간에 이르러 투명해지는 존재들이다.

사방으로 흩어질 희미해진 존재들을

캔버스에 촘촘히 새기는 일,

투명해진 뼈대를 드러내는 일을 하면서

영원히 닿지 않을 풍경을 펼치려 한다.“

(작업 노트 중)

댓글 0